Wer sich heute für den Kauf einer digitalen Kamera interessiert steht vor der Auswahl unter einer fast unüberschaubaren Menge an technischen Möglichkeiten. Was aber immer wieder auftaucht, wenn verschiedene Kameratypen und/oder Objektive verglichen werden, ist der Begriff „Vollformat“.

Was ist denn dieses „Vollformat“ und warum dient es als offenbar so wichtiger Bezugspunkt?

Für die Erklärung muss man in die Vergangenheit gehen, als die Fotografie noch jung war. Die allerersten Kameras waren ziemlich unförmige Gebilde, die zuerst mit Glasplatten, später dann mit Negativen gefüttert wurden. Diese Negative waren ziemlich groß und man konnte davon Abzüge im Kontaktverfahren machen, ohne einen aufwändigen Vergrößerungsapparat zu nutzen. Es galt damals wie heute: je größer das Negativ, desto besser ist die technische Qualität des Bildes. (Ich spreche hier mal pauschal von Negativen, aber es gibt natürlich für alle Formate auch Diapositiv-Film.)

Im Laufe der Zeit wurden die Kameras kleiner und mit praktischem Rollfilmen bestückt. Mit diesen Rollfilmen konnte man mehrere Negative erzeugen die im Allgemeinen ein Format von 6 x 6 cm hatten. Das war nur ein Bruchteil der Negativgröße von Plattenkameras. Also schon viel handlicher.

Schlaue Menschen kamen auf die Idee, den Film, den man für Kinofilme einsetzte als Negativfilm in einer Kamera zu nutzen. Ursprünglich, um die Beleuchtung der Filmszenen unkompliziert auf Originalmaterial testen zu können. Oskar Barnack baute um 1913 die erste praktikable Kamera, die diesen Filmtyp einsetzte – die Leica. Das Negativ aus diesen Kameras, mit 36 x 24 mm vergleichsweise winzig, ließ aber Abzüge in so guter Qualität zu, dass sich das Format im Laufe der Zeit als Standard – zumindest für den Amateurmarkt – etablierte.

Man hatte also drei Filmtypen: die großen Einzelnegative für Fachkameras, Rollfilme für Negative von 6 x 6 cm und die kleinen 36 x 24 mm Negative für die sogenannten „Kleinbildkameras“. Die beiden anderen Typen nannte man der Logik folgend „Großformat“ und „Mittelformat“.

Das heutige „Vollformat“ besitzt eine Sensorgröße, die dem alten Kleinbildnegativ (bzw. Dia) entspricht. Warum das nun „voller“ sein soll als die immer noch erhältlichen, jetzt digitalen, Mittel- oder Großformatkameras, weiß auch nur das Marketing.

Der Digitalkameramarkt ist aus Kosten-, Platz- und sonstigen Gründen um eine Menge an neuen Formaten bereichert worden. Es gibt jetzt z.B. Sensorformate, die das Seitenverhältnis von Monitoren nachbilden (4:3) anstelle des alten 3:2 Seitenverhältnisses aus der Negativzeit. Kamerahersteller bauen je nach Kamerakonzept größere oder kleinere Sensoren ein, in Mobiltelefonen werden winzige Sensoren verbaut – alle sehr unübersichtlich.

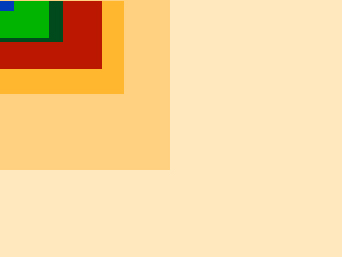

Abb. Sensorformate.

Diese Abbildung zeigt die Größenverhältnisse der verschiedenen Kamerasensoren.

Blau ist der Sensor der im ipad 6 verbaut ist, hellgrün FourThirds mit dem Seitenverhältnis 4:3, Dunkelgrün APS-C, Rot ist das „Vollformat mit 36 x 24 mm, Dunkelgelb die aktuell oft eingesetzten Mittelformatsensoren, die kleiner sind als das „echte“ Mittlformat (mitteleres Gelb). Das Großformat mit ca 12 x 9 cm und noch größer ist die „Königsklasse“ der Fotografie.

Ein weiterer Faktor der das Konzept „Vollformat“ als Bezugspunkt etwas schräg wirken lässt, ist, dass mittlerweile eine Generation junger Fotografen nachgewachsen ist, die niemals mit einer Film-Kamera fotografiert hat und die daher keine Ahnung von „Sensorgröße relativ zu Negativgröße“ hat. Negativ? Was’n das? Zudem ist das, was ehemals das Standardformat mit wahrscheinlich 97% Marktabdeckung war, heute aufgrund des deutlich höheren Preisniveaus eher für Profis interessant und bedient daher logischerweise nur einen Bruchteil des Gesamtmarktes.

Es wird kompliziert.

Jetzt wollen Fotografen aber auch Objektive nutzen. Und diese Objektive haben je nach Brennweite unterschiedliche Wirkungen. Blöd ist, dass ein Objektiv mit einer Brennweite von z.B. 50 mm an verschieden großen Sensoren eine völlig anderes Bild zeichnet. An einem „Vollformatsensor“ bildet es in etwa den Sehwinkel des menschlichen Stereosehens ab, an einem Handysensor wirkt es als respektables Tele, während es an einer Mittelformatkamera ein leichtes Weitwinkel wäre.

Macht es also Sinn, im optischen Sinne noch immer „in D-Mark umzurechnen“?

Es gibt m.E. zwei Gruppen von Fotografierenden: Gelegenheitsknipser, denen ein unkompliziertes Bild wichtiger ist, als die Auseinandersetzung mit optischen Grundregeln und Menschen die sich aus beruflichen oder privatem Interesse tiefer mit der Materie auseinandersetzen wollen/müssen. Und ich denke, die sind in der Lage zu lernen, welche Brennweite was bei Ihrer Kamera bewirkt. Zahlen hin oder her.

Vor allem, da sich die Zusammenhänge von Brennweite und Sensor nicht alleine auf den Abbildungsmaßstab auswirken. Man kann über das Thema promovieren, hat aber immer noch kein einziges Foto gemacht.

Ein 23 mm Objektiv an einer spiegellosen APS-C-Systemkamera ist nicht „so wie ein 35 mm Objektiv an einer Kleinbildkamera“. Das sind zwei ein völlig unterschiedliche Welten, die zu einem völlig anderen fotografischen Prozess führen. Und der Unterschied ist nicht wirklich in der Brennweitenzahl zu sehen.

Beispiel aus der Praxis (Achtung! Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.): das 70-200 mm Telezoom für meine Canon 5d markII „entspricht“ im Telebereich brennweitentechnisch zwar irgendwie einem 18 – 135 mm Objektiv für meine Fujifilm E-1. Der relevante Unterschied ist aber nicht die Brennweite. Was für mich den Unterschied ausmacht ist, dass das Canon Objektiv ab dem zweiten Urlaubstag im Hotel liegen bleibt, weil es viel zu schwer ist, um es den ganzen Tag herumzuschleppen.

Das viel kleinere und damit leichtere Fuji-Objektiv geht aber immer mit auf Tour. 1000g weniger auf der Schulter sprechen eine deutliche Sprache. Ausrüstung, die im Hotel liegt, hat aber noch nie ein Bild gemacht.

Und redet mir nicht über Lichtstärke und Bildqualität. Wer das wirklich ernst nimmt hat zu dem schweren Objektiv bitte immer auch noch ein ordentliches Stativ dabei oder ist besser ruhig. Ich bewunderte die Menschen, die im Urlaub rumlaufen wie ein US-Infanterist am D-Day. Und ich bewundere deren Partner 😉

Mir ist ein Bild mit leichten Randunschärfen, das ich auch wirklich mache immer noch lieber, als ein technisch perfektes Bild, dass ich „vielleicht gemacht hätte“.

Lernt, welches Objektiv welche Bildwirkung hat, indem ihr Bilder macht und analysiert was darauf passiert. Wer sich die Zahlen unter den Fotos in den Fachzeitschriften anguckt und nachzumachen versucht, lernt nix. Guckt euch lieber an, wo die Fotos gemacht wurden, geht auch dahin und gebt euer Bestes.

Wer sich permanent mit der Technik auseinandersetzt verpasst das Wichtigste an der Fotografie: das Bildermachen.